Periodismo literario (19)

Este texto del libro A sangre y fuego (1937), escogido para esta entrada, es un disfrute absoluto de prosa periodística. Chaves utiliza recursos literarios como todo buen periodista. En este caso se sirve del relato para la crónica: el resultado es apasionante. Chaves Nogales es, sin duda, nuestro más importante periodista y periodista literario del siglo XX. Otros nombres se le acercan por el lado del columnismo, quizás también por el de la entrevista, pero con la fuerza de las crónicas, de sus análisis y de sus conclusiones, no hay nadie como él. Sobre lo que quiere expresar con esta crónica son varios los mensajes. Sufrimiento, bombas, abnegación: negociar la paz cuanto antes. En la presentación (9/06/2025) de la edición íntegra por la editorial Amuzara del libro icónico de Chaves Juan Belmonte, matador de toros, el catedrático Andrés Amorós perfila esta idea: Chaves Nogales, un escritor que se ha puesto de moda en los últimos años después de un largo olvido, «es un personaje extraordinario, no solo por su calidad literaria, sino también por su calidad cívica». «Es, verdaderamente, una persona ejemplar en su actitud ante España y ante la democracia. Se define como un pequeño burgués liberal, un ciudadano republicano de una república democrática y parlamentaria, antifascista y antirrevolucionario. Dice que solo odia dos cosas en el mundo: la estupidez y la crueldad. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso?». «¿Por qué Chaves Nogales es para muchos ahora un descubrimiento fascinante? Porque desmonta radicalmente todas estas teorías tan ignorantes y tan sectarias de la memoria democrática». [Están separadas por comillas las afirmaciones de Amorós porque han sido tomadas de un reportaje de la presentación del libro realizada por Miguel Pérez Pichel].

HOSPITAL DE SANGRE

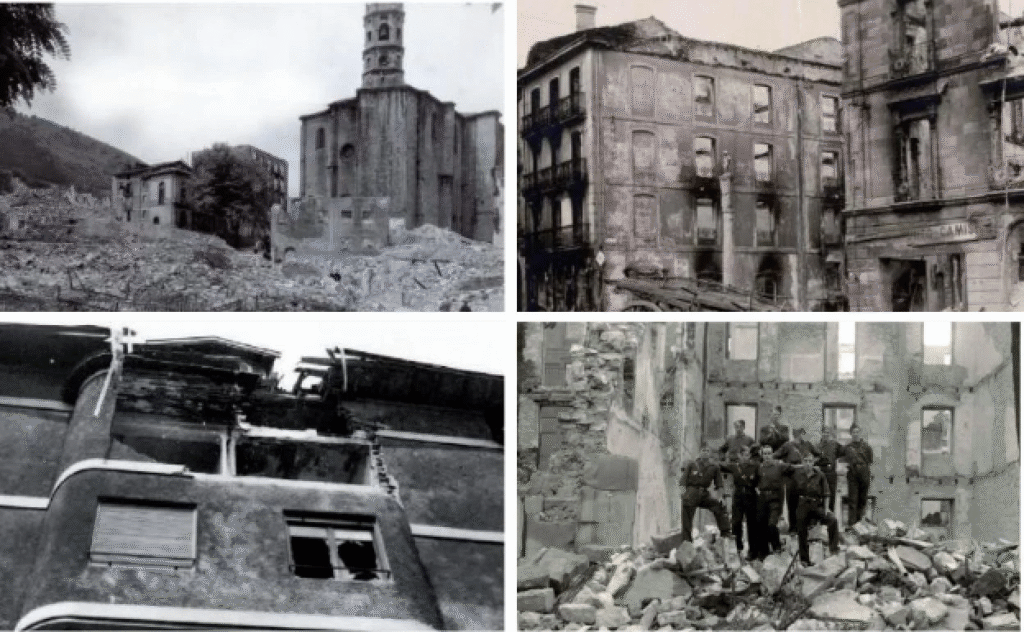

La monjita se inclina sobre el bufetillo, traza una crucecita en lo alto del pliego y luego, con letra delgada de educanda de las Damas Irlandesas, escribe: «Querido tío…». Se queda un momento suspensa. ¿Qué contará? ¿Qué es lo que debe contar y qué es lo que debe prudentemente callarse? La Divina Providencia sabrá inspirarla. Durante un largo rato la pluma de la monjita rasga sobre el plieguecillo y sólo este leve ruido y otro igualmente tenue que produce el borde de su toca almidonada al rozar con el pupitre arañan el inmenso silencio de la madrugada en la villa dormida. Únicamente en la alta noche, en esta paz momentánea del conticinio, es posible encontrar un punto de sosiego para recapacitar sobre la tragedia del día —la del día que ha pasado y la del que va a venir—, para rezar por los que murieron ayer y por los que han de morir hoy y, si queda lugar, para escribir unas frases de aliento y esperanza a los deudos lejanos, aunque no sea más que para que no se crean que también ella ha perecido. Pronto vendrán los claros del día y comenzarán otra vez el afán y el horror de la guerra. Las sirenas rasgarán el alba con su estridente silbido anunciando una vez más que los aviones alemanes vienen a seguir sembrando la muerte por todo Bilbao; los heridos de ayer despertarán sobresaltados y querrán tirarse de sus lechos impulsados por sus febriles reacciones de terror o de ira; retumbarán otra vez los estampidos de las bombas y al final vendrán como siempre las ambulancias trayendo nuevos cargamentos de carne desgarrada, de seres mutilados, de monstruos horrendos a los que hay que conservar la vida que se les escapa por las brechas abiertas en sus pobres cuerpos cribados por la metralla. Luego, durante todo el día, no cesan ya un instante el quehacer y la angustia.

Casi de hora en hora los aviones alemanes vienen a bombardear los barrios populosos y los objetivos militares que les van señalando con meticulosa precisión sus espías. ¿Cómo es posible que haya en Bilbao mismo quienes traidoramente vayan señalando a los aviadores extranjeros los sitios precisos donde deban dejar caer sus bombas? ¿Es que esos espías que decretan cada día quiénes han de morir horas más tarde tienen alma bastante para poder vivir sin remordimientos al lado de los que van a ser sus víctimas? ¿Por mucho que sea su rencor, es que no ven con sus propios ojos a las criaturitas inocentes y a las inofensivas mujeres que todos los días sucumben? ¿Será posible que quienes así proceden sean cristianos y vivan en el santo temor de Dios? La monjita se niega a aceptarlo.

Sabe, sin embargo, que es verdad; que entre las personas piadosas de Bilbao hay muchas que anhelan sobre todo el triunfo del fascismo, cueste lo que cueste, y porque se logre ayudan a acrecentar la crueldad del ataque señalando impíamente a los agresores los puntos más vulnerables de la villa asediada, los lugares donde más terrible ha de ser el estrago. Ella misma ha descubierto más de una vez los manejos de los espías. Con sus pasitos quedos de religiosa y ese deslizarse imperceptible como las sombras que se aprende en las galerías claustrales, ella ha podido descubrir más de una vez en los pasillos y las salas de los hospitales, a la cabecera misma de los moribundos, la señal de inteligencia entre dos cómplices, el cuchicheo sospechoso o el traspaso furtivo de un mensaje, los tenues hilillos con que se teje la red del espionaje.

Ella sabe que entre las enfermeras improvisadas que se han reclutado al azar, los practicantes poco escrupulosos, los estudiantes de medicina fascistas, los proveedores de los hospitales y los visitantes hay muchas gentes sin escrúpulos que se consagran a la horrible tarea de arrancar las noticias del frente a los infelices que vuelven de la línea de fuego sangrantes y extenuados. A veces sus tocas monjiles han hecho que los espías presumiesen en ella una tácita complicidad y entonces ha tenido que bajar los ojos avergonzada o que rehuir con un ademán tímido la infame propuesta. Sabe que en cualquier momento una palabra suya hubiera bastado para acabar con aquellas maquinaciones, pero le horrorizaba pronunciarla. ¿No cometería entonces el mismo pecado que ellos cometen? ¿Puede ignorar acaso que una denuncia por espionaje equivale a decretar un fusilamiento? No, no delatará a nadie. Ahora, mientras escribe a sus deudos en el silencio de la madrugada, piensa que acaso deba tranquilizar su conciencia sin denunciar concretamente a nadie, haciendo saber lo que ocurre en los hospitales de Bilbao de un modo general e impreciso. Su tío, a quien está escribiendo en este instante, podría evitarlo. ¿Debe ella ponerle en antecedentes? El ruido del motor de un automóvil detenido a la puerta del hospital y el repiqueteo del timbre de la portería dejan su duda en suspenso. Ha llegado otra ambulancia con heridos del frente. La monja se mete en el pecho la carta que está escribiendo y sale a recibirlos. La hora es desacostumbrada. Habitualmente la evacuación de heridos se hace a prima noche tan pronto como cesan los bombardeos de la aviación. Pero, según explica en vascuence el miliciano que conduce la expedición, ha sido necesario a última hora buscar alojamiento a aquellos cuatro milicianos asturianos que no han consentido quedarse en el hospital laico adonde primeramente habían sido llevados. —Gente difícil —advierte el miliciano vasco—. En Dios no creen y por eso les habíamos llevado primero a un hospital sin monjas, pero no han querido quedarse. Dicen que las enfermeras son señoritas fascistas disfrazadas. Como no entienden el vascuence, todo lo que entre ellas hablan les parece sospechoso. Los traemos aquí por ver si ustedes, las religiosas, se dan mejor maña para sosegarlos y consiguen que se dejen cuidar. Son unos bravos mozos, pero difíciles, difíciles… Los cuatro milicianos asturianos fueron instalados en una misma sala, un poco alejados de los demás. Era norma general en el país vasco el no llevar a los hospitales atendidos por religiosas más que a los heridos creyentes, «casheros» vascos, casi todos; los mineros de Asturias, ateos casi sin excepción, eran hospitalizados en los centros servidos por personal sanitario laico. Uno de los milicianos asturianos venía con todo el cuerpo, la cabeza, la cara misma, los brazos y las manos, vendados como una momia egipcia. Desde la camilla de la ambulancia volcaron en el lecho del hospital aquel rígido paquete de gasas sanguinolentas. Mientras le movían de un lado para otro giraba en torno con desconfianza la pupila del único ojo que le habían dejado al descubierto, queriendo abarcar rápidamente cuanto le rodeaba. Al ver las tocas blancas de la monja, se puso a gruñir rabiosamente: —¡ Estas tías puercas! ¡Dios y su madre! ¡Cuándo acabaremos con ellas! La monja, insensible, le remetía las sábanas y le ajustaba las almohadas a la rigidez de su cuello inmovilizado por el vendaje. La pupila del herido, ágil y buida, la seguía como la punta de un florete. Su boca tumefacta, con los labios reventados por la fiebre le escupía un chaparrón de blasfemias. —Cállese, cállese, hermano y se sentirá mejor —le pedía la monja. —¡ No quiero, ea! —Le dolerá más si se excita. —¡ Que duela! La monja iba y venía silenciosa, atendiendo a cuatro recién llegados. Uno de ellos, más prudente, intentó disculpar a su camarada. —No haga usted caso, compañera. El pobre Juanón está furioso y tiene motivo para estarlo; la metralla le ha puesto el cuerpo hecho una criba, tiene heridas por todas partes, y ha perdido un ojo y el brazo derecho. ¡Era el dinamitero más bravo de Asturias y se siente morir como un perro! ¿Cómo quiere usted que no blasfeme? —Éste es un hospital de religiosas. ¿Por qué no se han quedado ustedes en el hospital laico? El blasfemo que estaba a la escucha se incorporó furioso. —¡ Porque… malas sois vosotras las beatas, pero peores son las enfermeras laicas! ¡Ésas, todas, todas, son fascistas! ¡Espías fascistas a las que deberíamos ahorcar en racimos! Venimos aquí porque tenemos derecho a que nos curen, y blasfemamos porque nos da la gana. —¡ Chist! ¡A callar! Desde el otro rincón de la sala, un herido reclamaba silencio. —¿ Qué le pasa a ese? —gruñó Juanón. —¡ Cállense! Ya que no por nosotras, por sus propios camaradas —terció la monja—. Los que vienen a este hospital son casi todos católicos y han dado su sangre como vosotros en la lucha contra el fascismo. ¿Por qué habéis de hacerles sufrir con vuestras blasfemias? —¡ Tíos carcas! ¡Más valía que supieran batirse con coraje en vez de ir rezando el rosario mientras corren! —replicó Juanón. Una sombra larga y delgada se alzó entonces de una de las camas y se acercó amenazadoramente al asturiano; era un hombre alto y escuálido, todo huesos y pellejo, la nariz grande, la boca sumida. Tenía el brazo derecho en cabestrillo. Echó la garra que le quedaba libre al pecho del asturiano, le levantó en vilo cogiéndole por el vendaje y le dijo arrimándole aquella nariz que parecía una proa, a la pupila febril. —Tú nada tienes que decir de los «gudaris». Un «cashero» de Euzkadi cristiano viejo pelea contra los fascistas como cualquier asturiano «loco, vano y mal cristiano». ¿Entiendes? Dejó caer sobre el lecho aquel paquete de carne doliente y se volvió a su cama farfullando protestas y amenazas en vascuence. La monja, compadecida, se acercó al asturiano. Imposibilitado para moverse, atenazado por el dolor, Juanón tenía clavada en el techo su pupila de acero. Sus labios contraídos seguían blasfemando. Tenía las mandíbulas encajadas y una espuma pastosa se le juntaba en las comisuras de los labios. La monja limpió con su pañuelo la baba de aquellos labios blasfemos y puso su mano fría sobre la frente abrasada de Juanón. Los labios del dinamitero seguían moviéndose como si blasfemasen todavía, pero ya la voz se le ahogaba en la garganta. Pasó el tiempo. La monja sentada al borde de la cama de Juanón rezaba por él. Los labios del uno y de la otra se movían silenciosos en una común y distinta apelación. Cuando, poco a poco, fue cayendo el párpado escondido sobre el globo de aquel ojo terrible, la monja se levantó calladamente, se fue otra vez a su bufetillo, sacó del pecho la carta a medio escribir y reanudó el lento rasguear de la pluma sobre el plieguecillo. «Mi fe, cada día más firme —escribía— me aparta más y más de los que en nombre de Dios cometen tales crímenes y me aproxima a los desgraciados que ignorantes de Él y aún blasfemando de Su Santo Nombre son víctimas de esta horrible guerra…». Sintió un ronco quejido y, dejando la pluma, se acercó de nuevo a la cama de Juanón. —«¡ Les bombes! ¡Les bombes!» —decía delirante el asturiano. Volvió a poner su mano fría y suave como un sedante, sobre la frente del herido que sintió la caricia y se quedó otra vez sosegado. Por los cristales sucios de una ventana entraba ya la claridad del alba. De vez en cuando, Juanón se estremecía y en sus labios volvía a dibujarse neta la imagen de una blasfemia. Sonó distante el silbido de una sirena que anunciaba la alarma del nuevo día, que ya apenas apuntaba. Hubo un torpe y sobresaltado removerse en todo el dormitorio. —¡ Ya están ahí otra vez! —gruñó un herido. Las sirenas repitieron apremiantes sus avisos. Otro herido se incorporó estupefacto y sin decir palabra echó a andar hacia la puerta como un sonámbulo. —¿ Adónde va, hermano? —le preguntó la monja saliéndole al paso. El hombre la miró estúpidamente y sin decir palabra se volvió dócil a su cama, se arropó, se tapó la cabeza con la almohada y se hundió en la inconsciencia. Súbitamente sonó un estampido formidable que hizo vibrar el edificio desde sus cimientos y pobló el ámbito con una masa densa de ruido. Juanón, prisionero de sus vendajes, saltó de la cama como disparado por un resorte, trazó en el aire una pirueta inverosímil y lanzó un grito feroz: —«¡ Les bombes! ¡Les bombes!». Quiso correr, tropezó y cayó de cara contra el suelo dando un golpe seco, que sonó a macizo. La monja intentó levantarle. Era ya inútil. Arrodillada junto a él estuvo rezando hasta que se lo llevaron. Las explosiones del bombardeo aéreo sonaban cada vez más distantes. La monja se acercó por última vez a su pupitre y todavía escribió dos o tres líricas en el plieguecillo: «Que Dios ponga acierto en sus decisiones para que nos libre pronto de este infierno. Así lo pido en mis oraciones en las que a toda hora le tengo a usted presente…». Firmó, cogió un sobre y escribió la dirección que era: «Señor don Indalecio Prieto. Ministro de Defensa del Gobierno de la República. Valencia».

Deja una respuesta