Periodismo literario (16)

1935

Chaves vuelve a Sevilla absolutamente convulsa, apasionada y exaltada en esos momentos. A pesar de ese ambiente, como es sabido, las cofradías vuelven a salir en Semana Santa: el domingo de Ramos coincidió con el 14 de abril —cuatro años de República—. Escribe para Ahora «Semana Santa en Sevilla» (abril del 35). Se publica en seis entregas. Como dice el editor: La inmediatez de la visión periodística no es obstáculo para las cargas de profundidad a la hora de mostrar, por ejemplo, las contradicciones de su amada República, o las de un pueblo andaluz entre la revolución y la devoción. Chaves escribe con mano magistral el desencanto del momento histórico y el presagio de lo que presiente que va a ocurrir. Cualquier libro de historia resulta inferior ante estas crónicas. Habrá más datos, más deducciones pero no la intuición del periodista que siente los hechos de forma instantánea y presiente sus consecuencias. Lo religioso, lo andaluz, la cuestión economica y social junto al crispado ambiente político se mezclan para un Chaves que quiere decir la verdad de lo que ve. No adulterarla. La república y las tradiciones del pueblo andaluz marchan por caminos opuestos: costumbrismo y contexto político.Como señala el editor: Este libro podría haberse subtitulado «reportajes de preguerra», una tentación anacrónica muy en boga por la que, precisamente ahora, se está redescubriendo la obra literaria de Manuel Chaves Nogales. También «reportajes andaluces», pero creemos que afectaría a su verdadera dimensión. El tiempo histórico y la intención de mostrar «cómo se acaba con una república», una preocupación central del propio periodista y escritor, parecen prevalecer en el conjunto.

Chaves publica en junio, la biografía ya comentada de Juan Belmonte. Previamente va apareciendo por entregas en Estampa antes de su publicación como libro. Si alguno de los lectores de este blog no ha leído Juan Belmonte, matador de toros. Su vida y sus hazañas le aconsejo solucionarlo cuanto antes. Le gusten los toros o no, pues es un tema irrelevante para su disfrute.

Se ha seleccionado la primera de las seis crónicas.

LAS COFRADÍAS Y LA REPÚBLICA

Cuarenta y dos cofradías hay en Sevilla. Salir procesionalmente en la Semana Santa, con sus dos o tres pasos cuajados de flores y joyas cada uno, sus largas filas de penitentes quemando cera y sus bandas de música, cornetas y tambores, les cuesta un dineral. A la más pobrecita de las hermandades, a la más humilde, a la que se resigna a llevar su Cristo con unas docenas de cirios y a su Virgen con unos puñaditos de clavellinas no le sale la procesión por menos de mil duros. Esto es lo menos que se gasta la cofradía de la Estrella o la de los Gitanos, que son las más pobres. El Gran Poder o San Antonio Abad gastan diez veces más, veinte veces más. Este año el Ayuntamiento ha votado una consignación de setenta y cinco mil pesetas para subvencionar a las hermandades. Estas subvenciones, que se reparten entre todas, son más o menos cuantiosas según la antigüedad de la hermandad y según el recorrido de la procesión. Tocan, unas con otras, a dos mil pesetas. La Macarena cobra cuatro mil quinientas; San Juan de la Palma, tres mil setecientas cincuenta; en cambio, San Lorenzo y San Antonio Abad, que son cofradías de ricos, no cobran subvención o la regalan a las Casas de Beneficencia. A la de los Gitanos, que, como decimos, se gasta a lo menos mil duros, le da el Ayuntamiento mil setecientas cincuenta pesetas. ¿De dónde van a sacar los trece mil reales que les faltan estos pobres gitanitos? Todos los años, cuando se plantea el problema de salir en procesión, los tres clavarios de la Hermandad de los Gitanos se reúnen solemnemente, y con sus tres llaves distintas abren las tres cerraduras del arca donde se guarda el tesoro de la hermandad. ¡El tesoro! Los tres gitanos clavarios revuelven, cabeceando, el fondo de aquel arcón en el que tan aparatosamente se guardan la humilde saya de la Virgen, el apolillado faldón de la parihuela y las cuatro alhajillas de Nuestra Señora. Un tesoro que no llega a las mil pesetas. ¿Cómo va a salir decentemente la Virgen? ¡Si no tiene qué ponerse, la pobre! ¡Si es una vergüenza! Se reúne el cabildo y los tres gitanos clavarios exponen a sus cofrades la angustiosa situación. —¡ Y nos vamos a quedar sin salir! —¡ Y no vamos a ser capaces de encontrar todo lo que se merece la Virgen de los gitanitos! Esta tragedia se plantea todos los años a los pobres gitanos imprevisores, y todos los años se hace el milagro de que en la madrugada del Viernes Santo la Virgen de las Angustias, a costa de las que han pasado sus cofrades, salga triunfalmente sin que le falte un detalle. Pidiendo la limosna de unas flores de azahar a los señoritos naranjeros, dejándole a deber la cera al cerero Carrasquilla, zurciendo y remendando las túnicas, colgándole al cuello a la Virgen toda la bisutería de las gitanillas devotas, la cofradía recorre esplendorosa las calles de Sevilla para orgullo de la gitanería. El mismo problema económico que se le plantea a la cofradía de los gitanos se les plantea en mayores o menores proporciones a otras muchas hermandades. ¿Cómo va a salir este año la Virgen de San Julián, a la que se le quemó —o le quemaron— la iglesia, dejándola sin un mal trapo que ponerse? Tendrá que pedir un manto prestado aquí y una corona allá. ¿Pues y la Virgen de la Estrella? Todas tienen sus apuros. Porque la verdad es que, aparte vanidades, el sacrificio y la abnegación de los cofrades, sus apuros económicos y su capacidad para contraer deudas que no pueden pagar son la única razón de ser de esta magnífica conmemoración de la Semana Santa que se hace en Sevilla. Como no es mi propósito servir la propaganda del Patronato Nacional de Turismo o de la Comisión Municipal de Festejos de Sevilla, me creo en el caso de ponerme a contar limpiamente, con sus grandezas y sus pequeñeces, sus secretillos y sus anécdotas pintorescas, cómo llega a producirse ese maravilloso espectáculo de la Semana Santa. Veamos la función entre bastidores. Queremos ser como esos sacristanes que, sin caer en irreverencia, andan con desenvoltura entre las imágenes sagradas, y las llevan y las traen sin demasiados miramientos, familiaridad obligada del oficio, que no excluye el debido e implícito respeto. ¿No somos siempre los periodistas un poco sacristanes de todos los cultos? Los cofrades sevillanos son gente de buen sentido y sabrán perdonarnos la desenvoltura.

LA REPÚBLICA Y LAS COFRADÍAS

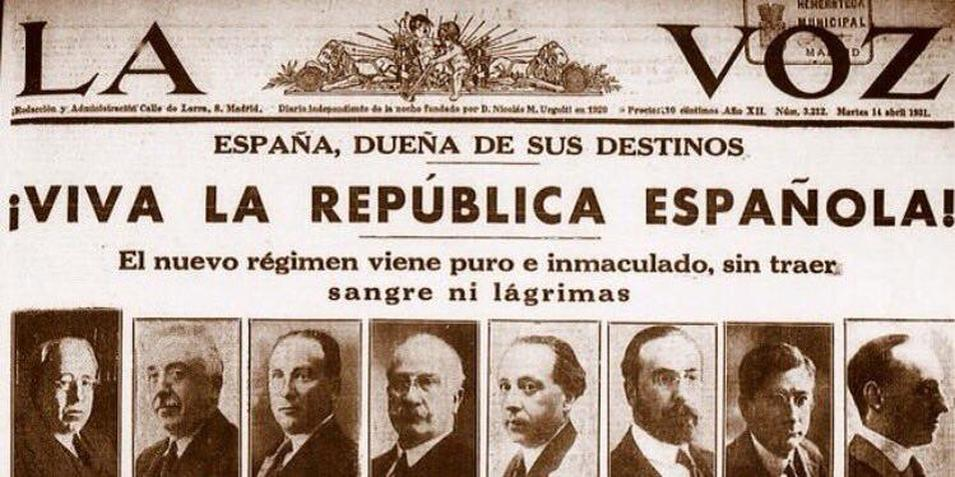

Después del colapso de los primeros tiempos de la República vuelve este año la Semana Santa a tener su antigua magnificencia. En el año 1931, días antes de la proclamación de la República, se celebró por última vez con todo su esplendor.

Fue una Semana Santa de las que hacen época; las hermandades se gastaron el dinero a manos llenas, acudieron a Sevilla millares y millares de turistas y sólo con el alquiler de las sillas y los palcos para presenciar el desfile ganó el Ayuntamiento más de ciento cincuenta mil pesetas. Después vino el diluvio.

En 1932, el nuevo Estado laico no daba subvenciones. Las hermandades se negaron a salir en procesión. Los acaudalados hermanos mayores habían emigrado. Los capillitas, tildados de cavernícolas, se escondían bajo siete estados de la tierra. El pistolerismo anarcosindicalista mantenía en estado de alarma a la ciudad, y Sevilla la Roja, como la denominaba la pintoresca prosopopeya comunista, no quería procesiones. En 1933 los republicanos conservadores de la ciudad pusieron todo su empeño en que hubiese procesiones con la República. Los monárquicos no querían. ¿Habéis traído la República? —decían—. Pues se acabaron las cofradías. ¿No sois laicos? Pues quedaros sin procesiones. Vinculaban a su monarquismo la conmemoración de la Semana Santa como en toda España se pretendía por entonces que la religión fuera patrimonio único y exclusivo de monárquicos. Pero los sevillanos, republicanos o monárquicos, no estaban dispuestos a que su tradicional conmemoración se perdiese para siempre. Se consiguió al fin arrastrar a una hermandad, la de la Estrella de Triana, para que saliese en procesión. Fue un desastre. Le dieron una pedrada al Cristo y al pasar por la Puerta del Perdón le hicieron dos disparos a la Virgen.

A la hermandad, una de las más pobres, le habían dado hasta tres mil pesetas para los gastos. No hubo ni para pagar a los carpinteros que debían desmontar el paso después de la procesión. Montado se quedó semanas y semanas. Nadie anticipaba una peseta ni daba un martillazo sin cobrarlo con arreglo a la tarifa del sindicato. El capataz Canela decía, desesperado: —Cualquier día vendrán los ladrones y se lo llevarán todo. Y añadía, con heroica conformidad: —Quizás sea una solución. Los ladrones desmontarán las cosas que hay en el paso para llevárselas, y ya nos las devolverá la Guardia Civil cuando las encuentre. Aquel primer intento fue una verdadera catástrofe, de la que lógicamente sacaron partido político los enemigos del régimen. En 1934, el Ayuntamiento, todavía por aquello del laicismo, no se atrevió tampoco a subvencionar a las hermandades, pero se encontró una fórmula ecléctica: cedió el arrendamiento de palcos y sillas a la Cámara de Comercio, y por intercesión de ésta, se auxilió económicamente a las cofradías. Salieron casi todas las hermandades. Hubo mucho fervor. La gente tenía ganas de Semana Santa. Pero se perdió dinero. Hubo pocos forasteros. Los irreductibles seguían con su bolsa irreductiblemente cerrada. Este año es ya otra cosa. La Semana Santa sevillana vuelve, al fin, a su tradicional magnificencia. Ya no se atreven a boicotearla los enemigos del régimen, ni los creyentes, ni los ateos. El Ayuntamiento, todo lo laico y republicano que se quiera, se lanza a subvencionar cuantiosamente a las hermandades, y con el apoyo oficial del municipio y el Estado, Sevilla volverá a ofrecer el maravilloso espectáculo del Jueves Santo, que lleva a la ciudad, como en peregrinación, a gentes de todas las latitudes. No se crea, por este favor oficial de que hoy vuelve a disfrutar, que la Semana Santa sevillana es sencillamente potestad de unos gobernantes; ni el cardenal arzobispo puede decretar esta manifestación de piedad, ni el Ayuntamiento puede permitirse el lujo de costearla como festejo municipal. Es una conmemoración arraigada en la entraña misma del pueblo y que sólo de la savia popular se nutre. Necesita, sí, un ambiente propicio y un clima social favorable; cuando le faltan, como en estos años de transformación política, social y económica, nada ni nadie puede hacerla florecer. Ha habido en Andalucía, y particularmente en Sevilla, unos años de confusión, de perturbaciones revolucionarias, de honda y callada evolución económica. Todo lo que está latente en la Semana Santa fue arrastrado por la inundación. La Macarena era la Virgen roja; la taberna donde se reunían los cofrades, caía derribada a cañonazos; en el Sindicato de Transportes, Carlos Marx y sus exegetas decidían si los costaleros debían o no cargar sobre sus hombros al Cristo del Cachorro. Después de este diluvio, en el que han naufragado muchas cosas, cuya desaparición todavía no hemos advertido bien, la Semana Santa sevillana sale nuevamente a flote. ¿Por qué?

DEMOCRACIA, HASTA CIERTO PUNTO

El cabildo de las hermandades se reúne dos veces al año: una, antes de la Semana Santa, para acordar la salida procesional, y otra, después, para la aprobación de las cuentas. Las hermandades tienen una constitución democrática, naturalmente, corrompida. Teóricamente, todos los cofrades tienen los mismos deberes y derechos; pero, en realidad, cada cofradía es una organización caciquil perfecta. Lo decimos, no en su daño, sino en su elogio; ya hubiese querido España que su régimen político se hubiese cimentado sobre una fórmula de convivencia como la que disfrutan las hermandades. Una cosa así hubiese sido lo que, seguramente, soñaron Cánovas, el conde de Romanones o Lerroux. Cuando se reúne el cabildo, todos los hermanos tienen voz y voto. Claro está que sólo osa hablar y votar a su antojo quien tiene autoridad para ello. Autoridad quiere decir solvencia económica para pagar las deudas que se contraigan, espíritu de sacrificio para trabajar sin remuneración o bien tradición dentro de la hermandad. Cuando un capigorrón cualquiera, un hermanuco trashumante e insolvente, toma la palabra en el cabildo y quiere que se haga esto, lo otro o lo de más allá, sólo para ejercitar su democrático derecho como cualquier orador de mitin, no se le hace ningún caso, y si protesta se le hace callar. En la hermandad se hace siempre lo que quiere el hermano mayor, que muchas veces suele ser un simple cofrade oculto detrás de un aparatoso hermano mayor puramente decorativo. Así, ya se sabe de siempre en Sevilla que la Hermandad del Silencio es Luis Ibarra; la del Gran Poder, los Camino; la del Valle, Piazza; la del Cachorro, Daniel Herrera; la de la Macarena, Manuel Aguilar, y la de San Juan de la Palma, Montaño, que son los que han de decir la última palabra cuando la ocasión se presenta, y, en definitiva, los que han de dar la cara. La cara y el dinero.

.

Deja una respuesta