Periodismo literario (16)

1934

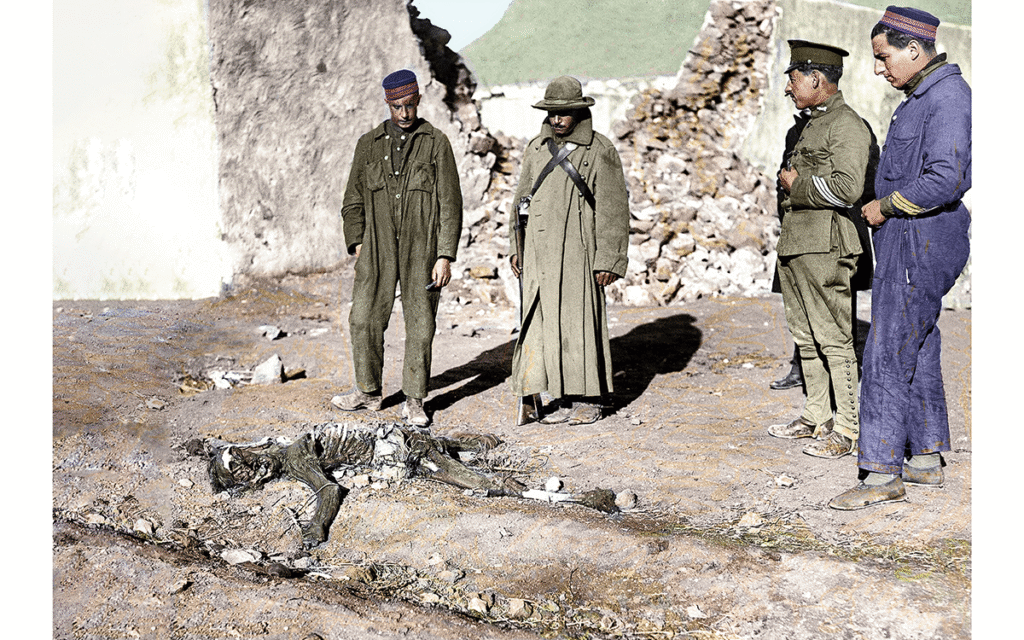

Chaves-Nogales sigue viajando. El resultado son numerosas crónicas. En concreto, se desplaza al norte de África con el objeto de resolver el enigma sobre los prisioneros españoles (presuntos) con motivo de la guerra de Marruecos y si habían sido liberados todos tras el Desastre de Annual (1921). Esta tremenda derrota del ejército español se convirtió en el nacimiento de un periodismo de investigación centrado en la guerra del Rif y en los 357 prisioneros capturados por las fuerzas de Abd el-Krim y liberados en 1923. La conclusión de Chaves, once años después de los hechos del Rif, se manifiesta, tras minuciosas pesquisas, en este titular: “No hay prisioneros”.

Varias crónicas consecutivas prepararon esta constatación: el rumor era interesadamente falso.

El tema del norte de África y Marruecos vuelve a aparecer otra vez en sus crónicas porque el gobierno había ocupado el territorio costero de Ifni. Chaves, marcando la línea editorial de su periódico, apoyó la ocupación. Junto con otro compañero de redacción fueron los únicos informadores . El gran trabajo sobre el terreno que realizó Chaves fue muy extenso y se llamó: La última empresa colonial de España.

Creación de la Guardia Civil de Ifni

En la península los acontecimientos eran cada vez más complejos. Tras la caída del gobierno, Asturias inicia su revolución. Chaves Nogales acude al punto caliente como enviado especial de Ahora.

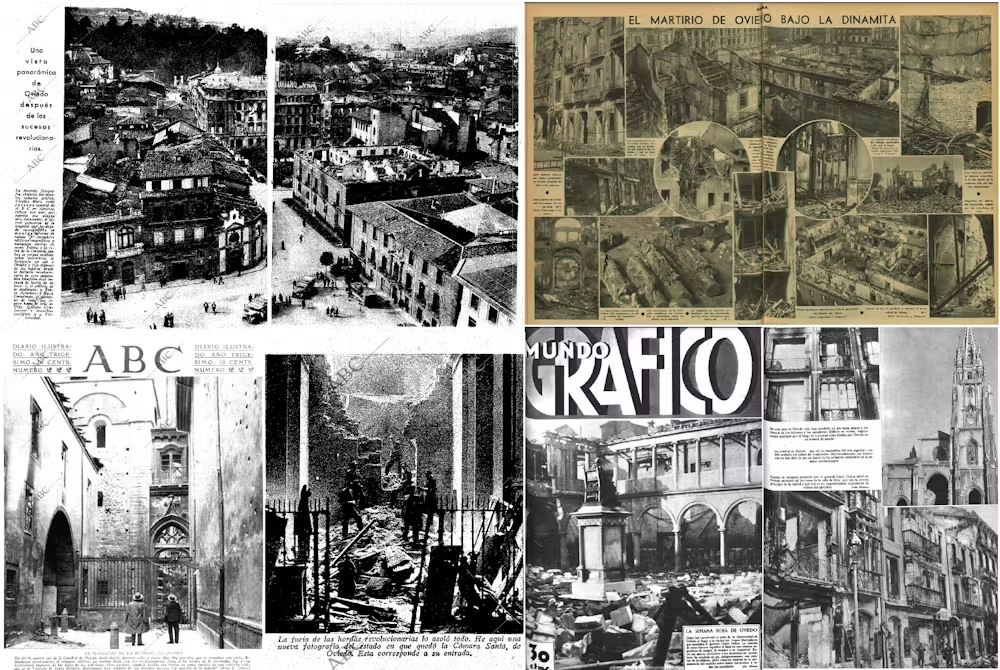

Los quince días de experiencia revolucionaria terminaron como uno de los sucesos más vergonzosos y trágicos del periodo republicano. Reproducimos a continuación la penúltima de las crónicas escritas por un Chaves espantado ante el poder destructivo de la dinamita en -La heroica ciudad dormía la siesta (Clarín)- Oviedo.

EL MARTIRIO DE OVIEDO BAJO EL IMPERIO DE LA DINAMITA

1934

OVIEDO, 27. No creo que haya habido una ciudad en la que una revolución haya hecho tantos destrozos como la rebelión de los mineros ha causado en Oviedo. Las referencias que se tienen de la lucha revolucionaria en las calles de Petrogrado y Moscú en 1917, de las devastaciones de la guerra civil en Ucrania y de las revoluciones comunistas en Alemania y Hungría no acusan un porcentaje tan elevado de edificios destruidos, de tesoros artísticos perdidos y de vidas humanas sacrificadas. Costó mucho menos implantar el bolchevismo en las calles de Moscú de lo que ha costado a Oviedo resistir a los mineros. Aquellos famosos diez días «que conmovieron al mundo» fueron positivamente menos espantosos que los diez días de la revolución en Oviedo. Este record de destrucción lo explica sobradamente una sola cosa: la dinamita. Las cantidades de dinamita de que han dispuesto los revolucionarios son fabulosas. En cualquier rincón de Asturias, en la última aldehuela, aparecen todavía camiones cargados de toneladas —así, toneladas— de dinamita. Si toda ella la hubiesen utilizado, no habría quedado en Oviedo piedra sobre piedra. Quince días después de la revolución, los valles de Asturias siguen retumbando pavorosamente por las constantes explosiones de los depósitos de dinamita que los artilleros van poco a poco inutilizando. Esto es lo inconcebible.

Cuando llegue la hora de aquilatar las responsabilidades últimas de lo ocurrido en Asturias, esta de la dinamita será una de las que más estrechamente deberá depurarse. La gente se preocupa de los alijos de armas, de las compras de fusiles en el extranjero y de los saqueos de las fábricas militares; pero acepta como un hecho lógico y natural que los mineros tuviesen esas cantidades ingentes de dinamita, olvidando que el martirio de Oviedo no hubiera sido posible sin las reservas de explosivos de que disponían los revolucionarios. La dinamita, además, en manos de una gente que tiene por oficio el manejarla, es un arma de una eficacia combativa incalculable. A los pelotones de guardias rojos que salían de la cuenca minera en dirección a Oviedo se les entregaban fusiles y cartuchos; pero la verdad es que de poco o nada les sirvieron. Basta apreciar los efectos del tiroteo en las fachadas. Cuando se encuentra una casa cuyas ventanas están enmarcadas por los impactos, mientras el resto de la fachada permanece intacto, ya se sabe que allí estaban refugiados los rebeldes y que contra ellos han tirado los soldados o los guardias. Cuando, por el contrario, se ve un muro acribillado a balazos por todas partes menos por los contornos de los huecos, ya se sabe: contra esta pared tiraban los revolucionarios. El fusil no les ha servido de nada. En los tres primeros días de asalto a Oviedo, los guardias rojos dispararon al aire millares y millares de cartuchos sin hacer un solo blanco. El día y la noche se lo pasaban consumiendo los peines de balas que les entregaban para cada guardia. Se calcula que en los ocho días han disparado cuatro millones de cartuchos. Así se explica que ya al final tuvieran que rendirse por falta de municiones, sin haber podido acallar los disparos de los soldados y los guardias, que, refugiados en la catedral, el cuartel de guardias de asalto, la cárcel, el cuartel de Pelayo y los cuatro o cinco puestos estratégicos, estuvieron haciéndoles constantemente un fuego mortífero. Los mineros no sabían manejar más arma que la dinamita, y con ella consiguieron sus únicos triunfos.

Expertos conocedores de las propiedades del explosivo que a diario manejan, lo utilizaban con una eficacia sorprendente. Los ataques a la dinamita fueron terribles. Avanzaban hacia las fuerzas de asalto, que, con el fusil echado a la cara, les cortaban el paso, y yendo a pecho descubierto con el cinto lleno de cartuchos de dinamita y el cigarrillo para irlos prendiendo, en los labios. Tiraban un cartucho, y como sabían medir exactamente su fuerza explosiva, se retiraban sólo lo estrictamente indispensable, mientras el adversario huía aterrorizado, perdiendo posiciones; apenas sobrevenía la explosión, saltaban sobre el lugar mismo donde se había producido y, envueltos en la humareda, avanzaban un poco más para lanzar otro cartucho y otro y otro. Aquellos diablos perdidos en el humo denso de las explosiones ganaban terreno en el cuerpo a cuerpo con los defensores del orden, que tuvieron que replegarse a los puestos estratégicos, donde resistieron el asedio hasta que llegaron las tropas. En cambio, cuando los dinamiteros se vieron forzados a sostener el tiroteo con los reductos de la fuerza pública, fracasaron. No consiguieron apenas hacer bajas a los servidores de las ametralladoras que les estuvieron friendo. Días y días, los guardias rojos, parapetados frente a la catedral, con el inútil fusil entre las manos, estuvieron viendo cómo los guardias y los soldados les iban cazando poco a poco, sin que pudieran avanzar un paso. Su rabia, su impotencia, les hizo volverse entonces contra la ciudad, que tenían inerme en sus manos, pero de la que no podían ser los amos mientras subsistiesen aquellos reductos desde los que la fuerza pública les fusilaba a mansalva. Entonces empezó la destrucción sistemática de edificios.

Con cualquier pretexto, por una supuesta necesidad de estrategia, por represalias fundadas en que desde allí se disparaba, metían un barreno en los muros y hacían volar el edificio. Otros los rociaban con gasolina y los incendiaban también por medio de la explosión de cartuchos de dinamita. La fuerza pública, para aislarse y mantener la defensa, tuvo que coadyuvar a la destructora tarea. El teatro Campoamor lo incendiaron los guardias de asalto para que no se les echasen encima desde él los revolucionarios. Manzanas enteras de soberbios edificios se abatieron. De ellas no quedan más que informes montones de escombros o negros paredones que amenazan desplomarse. La traca final fue la voladura del edificio del instituto, llevada a cabo por los rebeldes cuando ya se sentían derrotados. Una tonelada de dinamita sacudió las entrañas de Oviedo y escupió al cielo aquella ingente mole. Este cataclismo pudo ser un simple episodio. Con la dinamita que a los mineros sublevados les ha sobrado después de rendirse, tenían para haber volado la ciudad entera. Que esto haya sido posible es lo que no se concibe. El mundo se horrorizaba antes cada vez que se hablaba de aquellos dinamiteros clásicos cuya sola evocación ponía pavor en todos los ánimos. Eran unos hombres terribles que andaban ocultándose en las entrañas de las ciudades con un paquetito de tres kilos de dinamita bajo el brazo. Cuando ahora, aquí en Asturias, me llevan una vez y otra a los garajes y a las bocaminas donde hay camiones cargados con toneladas y toneladas de dinamita de la que ha sobrado a los rebeldes, me acuerdo de aquel infeliz terrorista de las novelas rusas al que perseguía implacablemente la sociedad considerándose seriamente amenazada por su paquetito de explosivo. En cambio, estos mozos insensatos que manejaban diariamente cajas enteras de dinamita, debieron parecer a las autoridades unos inofensivos aficionados a los fuegos artificiales. De no haber sido así, lo de Oviedo no se comprende. Yo no sé cómo puede evitarse que los mineros tengan la dinamita que se les antoje en un momento dado; pero estoy absolutamente seguro de que si se quisiera se evitaría. Lo contrario es resignarse a que una ciudad, una región, un país entero estén a merced del coraje de unos millares de mineros.

Deja una respuesta