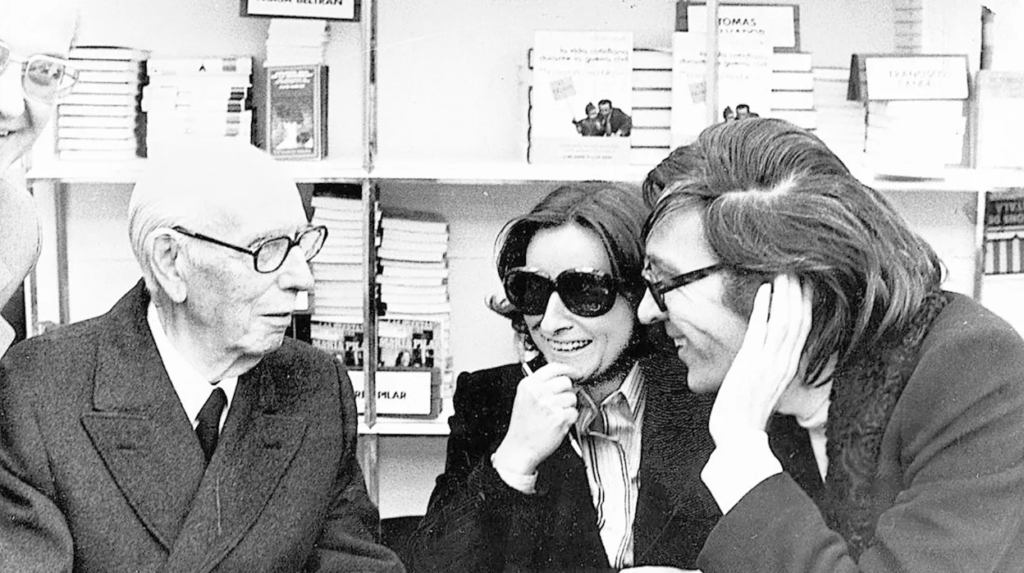

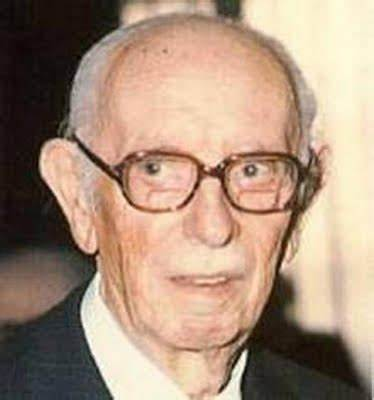

José María Pemán (1897-1981)

Pemán se sitúa por nacimiento entre los prosistas del 27. Su formación humanística le hizo dedicarse por entero al mundo de la literatura y del periodismo. En lo político se situó en una posición monárquica y conservadora, siempre desde la derecha. Había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, y cuando llega la República dedica sus trabajos periodísticos y sus discursos al servicio de la contrarrevolución, tanto desde su escaño, como dando conferencias por toda España. Durante la guerra, Montes y él decían que estaban movilizados como oradores. Pemán es un auténtico clásico del articulismo literario. Su tono amable se vuelve más fuerte cuando trata temas políticos. Era un maestro en pintar situaciones con pocos trazos, de forma aguda e inteligente. Su estilo es inconfundible, claro, preciso y de gran belleza literaria. La obra de Pemán requiere un riguroso estudio crítico que haga justicia a un magnífico escritor, periodista literario e intelectual.

Pemán se dedica desde el principio al mundo de la literatura y del periodismo. El articulismo literario de Pemán es de lo mejor del siglo pasado. En esta etapa lo vemos enfrascado en problemas políticos como la mayoría de sus contemporáneos. Fascinante es esta polémica con Ortega: todo un Pemán monárquico contra el intelectual republicano. Me pregunto sobre las relaciones de ambos en la España de Franco, pero quizás es curiosidad un poco morbosa por mi parte.

Responsabilidad

El Debate. 31 de agosto de 1933

Responsabilidad. He aquí una palabra que florece ahora con fertilidad inusitada en el lenguaje jurídico y político. Mala señal. Cuando los juristas empiezan a preocuparse mucho de una cosa, suele ser porque esa cosa ha empezado a esfumarse en la vida. La ley se preocupa de las cosas en peligro, no de las que, mansa y sencillamente, se realizan sin coacción, por sí mismas. Cuando el Estado se acuerda de hacer una ley de Orden público, es porque el orden público está a punto de desaparecer.

Y lo mismo la responsabilidad. Los juristas y los legisladores se preocupan ahora, como nunca, de trazar equilibrios y contrapesos de poderes que aseguren su “responsabilidad”. Hay la “responsabilidad política” y la “responsabilidad ministerial”. Y hay la cuestión de las “responsabilidades”. Malo. Cuando la política ha empezado a hablar tanto de responsabilidades, es porque los políticos han empezado a sentirse irresponsables.

Porque con esos mecanismos sabios y complicados que idean las Constituciones, para dar responsabilidad a los Poderes públicos, se pretende suplir algo imposible de suplir con fórmulas: la responsabilidad íntima y moral de los usufructuarios de dichos poderes. Se les pretende construir, en el papel, con Tribunales de Garantías y equilibrios de poderes, una especie de vistosa y aparatosa conciencia pública, que supla a la otra callada e interna. Pero es inútil: todos los poderes políticos modernos —legislativo, ejecutivo, judicial, moderador— acechándose, vigilándose y limitándose mutuamente, no lograrán suplir jamás ese otro poder sutil, lleno de prestigio trascendente, que era el eje de la política de otros siglos: el poder moral.

En el papel, los poderes de Isabel la Católica eran casi absolutos; y los poderes de Azaña, están limitados y controlados por el Parlamento, pero en la realidad, Isabel la Católica doblaba su rodilla ante Fray Hernando de Talavera… Y, en cambio, el Parlamento es el que dobla la rodilla ante Azaña. El buen consejo de Fray Hernando, limitaba el poder del siglo XV. Háblese de responsabilidad y fiscalización: ninguna superior a un confesor y una conciencia.

Recuerden los juristas, de hoy —constructores de “conciencias legales”— aquella carta de Fray Hernando a la Reina, cuando, estando ésta en Barcelona y aquél en Granada, la amonesta enérgicamente, representándola el peligro de las suaves y dejadas costumbres mediterráneas. Y recuérdese la sumisa contestación de la Reina, dándole cuenta puntual de sus pasos, de sus fiestas, de sus costumbres. “Me he hecho solamente —le dice, casi con tono de colegiala reprendida— un vestido de seda, con tres franjas de oro. Esta ha sido toda mi fiesta…”. ¿Es que hay ahora algún diputado de la mayoría que le hable al Gobierno con la desenfadada libertad franciscana con que Fray Hernando le hablaba a la Reina? No lo hay ni puede haberlo; porque ha desaparecido ese prestigio superior, que era el “poder moral”, a cuyo nombre podía hablarse así. Mucho se habla de “poderes” en nuestras Constituciones. Pero no hay ya un “poder” definitivo y trascendente capacitado para intervenir en los “chaquets” de don Fernando de los Ríos, como Fray Hernando intervenía en los vestidos de doña Isabel.

En resumen; nunca han sido los poderes tan irresponsables, como desde que tanto se habla de responsabilidad. Porque, aun suponiendo que fuesen eficaces las lentas y pesadas máquinas constitucionales, para fiscalizar y engendrar responsabilidad sus tardos movimientos sólo alcanzarían a los actos públicos y solemnes de los gobernantes: la ley, el decreto, la medida… pero la vida pública moderna es mucho más ancha y más complicada, y al Margen de los actos rituales del gobernante queda toda una profusa y fertilísima variedad de palabras y posturas diarias que se deslizan en la más absoluta irresponsabilidad: la nota, la declaración, la interviú, la conversación con los periodistas. He aquí todo un mundo de charla irresponsable, de alegre y desenfadado correr de pluma, para el que el gobernante de hoy —libre de un Fray Hernando amonestador— carece de todo “control”.

El gobernante de hoy puede salir a los pasillos de las Cortes, desde su despacho ministerial, a decir impávidamente que en la provincia de Cádiz no arde ningún cortijo, cuando en Algeciras el cielo está anaranjado, y el aire, irrespirable de humo. Puede afirmar, serena y pacíficamente, que Andalucía no ha conocido nunca un período de paz como el actual. Puede, en fin, charlando con Emil Ludwig, el contratista judío de las celebridades europeas, deslizar impunemente una insidia calumniosa contra el general Primo de Rivera. Todo esto lo puede el gobernante moderno. Nada de esto lo podían los viejos reyes absolutos que se confesaban con Fray Hernando de Talavera, o le pedían por escrito su parecer a Melchor Cano. Ellos sentían sobre sus cabezas el peso de un Dios, de un dogma, de una moral. Antes de hablar y de obrar, relacionaban sus palabras, o sus actos con esa norma trascendente, su poder “absoluto” se convertía en “relativo”… El verdadero poder absoluto es aquél que prescinde de Dios.

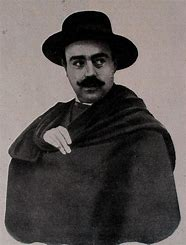

Emilio Carrere Moreno (Madrid,1881-1947)

Emilio Carrere fue escritor y periodista. Sus primeras publicaciones fueron poesías – algunas bastante interesantes- desde 1902 hasta 1935 con Ruta emocional de Madrid. Frecuentó tertulias literarias. Con la traducción de los Poemas saturnianos de Verlaine empezó a desenvolverse en la vida bohemia. A partir de 1907 empezó a escribir novelas cortas en revistas sobre el mundo de la bohemia -cabe destacar que conoció a Alejandro Sawa, escritor en el que se inspiró Valle-Inclán para escribir Luces de bohemia-. La vida nocturna era su mundo. Juego y noche le dejaron sin dinero hasta que murió su padre y heredó un importante dinero difícil de asimilar y no despilfarrar. Coincide con una cambio de ideas del socialismo republicano al fervor monárquico. Empezó a colaborar más intensamente en pn la prensa, especialmente en Informaciones. Después de la guerra continuó su labor periodística y de nuevo se hizo famoso. Conviene recordar que siendo joven se publican sus obras completas hasta 1922. Después de la guerra vino el olvido pero es un escritor clave en el periodismo literario y para reconstruir el mundo bohemio de principios del siglo XX.

En los meses siguientes al advenimiento de la República —Pla dixit— escribe Carrere este provocador artículo en Informaciones. El título lo dice todo, y sinceramente por lo reflejado en sus líneas, si a Carrere el 36 no le llega a coger en zona “nacional” lo hubiera pasado bastante mal. Aplicando su ironía, compara el concepto de trabajo y la necesidad de la pereza para escribir inspirado. Se imagina la pereza sometiéndola a un trabajo de ocho horas disciplinadas y artículos, que como consecuencia sólo hablarían de política, aunque de política paradójicamente está hablando. Estoy tentado de introducir otro artículo también escrito unos días más tarde en el diario Ultra, pero el título me parece un poco irritante, para aquellos tiempos no sé, pero en los actuales, el código civil y la “violencia de género” e incluso un Ministerio, aletean cercanos: las mujeres pueden votar… si eso las divierte”. Carrere puro, pero no lo hemos seleccionado. Disfruten de las paradojas.

Paradojas de un perezoso. El hombre del baúl

Informaciones. 6 de octubre de 1931

Veranillo de San Martín. El sol, vencido por las madejas grises del otoño, parece que quiere vengarse de la Naturaleza que le destierra, y lanza sobre la pobre Humanidad el

último zarpazo de su garra de fuego. Una pianola contumaz me machaca la cabeza con la persistencia de una musiquilla de cualquier estúpida revista. ¡Es imposible seguir durmiendo, a pesar de que sólo son las dos de la tarde!

El resol hace de oro las piedras de las casas. Un hombre pasa bajo mi balcón, cargado con un baúl. Su gesto es el de una criatura profundamente infeliz, próxima a perecer aplastada por una montaña. Suda, renquea y dirige torvas miradas a los señoritos que silban tangos argentinos mientras toman cerveza helada en las terrazas de los cafés. En la mirada del hombre del baúl está la síntesis de lo que llamamos pomposamente el conflicto social. Se nos ocurre que el modo más justo de solucionarlo consistiría en que el hombre dejase caer su baúl sobre la cabeza de los señoritos.

Pero esto parece que no tiene remedio. Estoy seguro de que el Gobierno no tendrá en cuenta mi opinión. Y se seguirá haciendo la misma vida bajo la insolación del verano y el resistero del veranillo. Y así, los chupatintas amodorrados hincan la nariz sobre el polvo de los expe’dientes, los horteras carecen de la actividad necesaria para mostrar todas las piezas de tela y todas las cajas de corbatas y de calcetines a cada parroquiana y los guardias sienten que sus pies se incrustan en el asfalto. Todo seguirá moviéndose con una languidez perezosa de tango criollo cantado por Celia Gámez. Y nadie querrá trabajar ni emprender grandes cosas, ocupándose en primer lugar de defender la calva contra la pertinencia de las últimas moscas, insistentes y odiosas como pequeños acreedores.

Y no sólo desconfío de que se aprecie mi proposición en lo que vale, sino que temo que mis paradojas de perezoso se consideren subversivas en una República de trabajadores de todas clases, definición que demuestra un ingenio feliz y un estilo transparente, nuevo parto de los montes con el que se prueba que estamos bajo un régimen de personas familiarizadas con la péñola.

Y en esta una República de trabajadores, yo, minúscula ruedecilla, ¿qué papel voy a pintar? Veo fracasado mi apostolado en pro de la amable y fecunda pereza, musa de los poetas. Tendré que obligar a mi inspiración a que acuda todas las mañanas a las siete en punto y que me abandone cuando el capataz toque la campaña, de la obra. O me veré obligado a escribir artículos chirles sobre política, que es la epidemia periodística del momento, con lo que se resentirá mucho mi estilo. Si no organizo mi jornada de ocho horas estaré desplazado de la República. Seré un ciudadano de última clase, como un vagabundo o un gitano, dentro de un sistema esencialmente obrerista, aunque condicionado con un vago subterfugio para no dejar del todo fuera a los españoles que cultivan las profesiones liberales.

Por las trazas, el hombre del baúl está a punto de dejar caer su fardo sobre los lomos de los que nunca habían acarreado baúles.

¿Habéis sentido alguna vez el placer inefable, digno de un monstruo burgués, de ver pasar bajo vuestra venta a los vagabundos descalzos, tiritando bajo los harapos, al tiempo que tornáis junto a vuestra chimenea gozando de la molicie de vuestras zapatillas? ¡Oh, sí, lo habéis sentido! Y habéis comprendido, por el contrato, el valor de vuestra comodidad ante los náufragos de la pobreza que caminan chapoteando en el fango. Viendo aquellos pies desnudos y morados de frío, habéis aprendido a amar como se merecen vuestras pantuflas calentitas que tan bien se adaptan a las deformidades de vuestras honorables extremidades.

Pues vosotros comprenderéis lo que yo gocé bajo el sol de este veranillo de San Martín viendo al hombre del baúl sudando el kilo —los setenta kilos del equipaje de un veraneante de regreso— desde el interior de mi cuarto, en amable sombra y frescura en aquel momento en que mi sueño fue interrumpido por la desconsiderada pianola. Y cuando el pobre diablo se alejó bajo su baúl y bajo su congestión, yo intenté recobrar mi sueño, con una beatitud de párroco rural o como el monstruo comodón que es todo hombre civilizado.

En la dulzura del entresueño yo pensaba: “Ahora salen los oficinistas de su covachuela, los financieros de la Bolsa, los abogados de la casa de la Justicia, donde han tendido a conciencia su tela de araña para enredar a los ilusos pleiteantes y los rábulas abandonan el papel de barba para irse a yantar, afilándose de paso las uñas contra los esquinazos. ¡Oh miseria ley de la Rutina! La vida ciudadana, obreros, burócratas, militares, clérigos, buscones y políticos, bulle ahora bajo el sol molesto y como mosca agonizante del veranillo. Sólo duerme el sereno, sólo duermo yo: los únicos seres inteligentes. Porque, haciendo la vida al revés que los animales de costumbre, dormimos cuando el sol fastidia y gozamos despiertos de la frescura suave de las noches septembrinas”.

La muchedumbre carece de fantasía y de la audacia suficiente para imponer un cambio de horas para la vigilia desde Junio hasta Octubre. Los comercios debieran abrirse a las ocho de la noche y cerrarse a las ocho de la mañana. Igualmente las oficinas públicas y particulares. Los serenos circularían bajo del sol, en previsión de que algún vecino extravagante necesitase de sus servicios.

Deja una respuesta