La frase que antecede pertenece a Ortega y Gasset. El periodo comprendido entre las dos guerras mundiales del siglo XX es apasionante desde todos los puntos de vista. Tanto es así que Arnold Hauser, historiador del arte y sociólogo —siempre desde su ideología marxista—, afirmó que la conciencia del siglo XX nació tras la Primera Guerra Mundial.

En los ámbitos literarios y artísticos, esta idea resulta especialmente válida. España fue receptora de las nuevas corrientes europeas casi al mismo tiempo que surgían. Llegó incluso a convertirse en protagonista de esos movimientos.

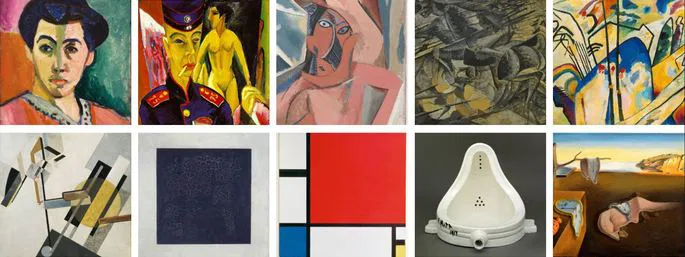

Abajo: constructuvismo, suprematismo, neoplasticismo, dadaísmo, surrealismo. Reproducido literalmente de cultura genial.

Del 98 al 27: una transición compleja

La Generación del 98 y el Modernismo fueron reemplazados —con matices— por estos tres movimientos: Novecentismo, Vanguardismo y Generación del 27.

Aunque la secuencia parezca sencilla, encierra complejidades que no abordaremos aquí. Sí podemos afirmar, con rotundidad, que estos tres movimientos no tienen parangón en calidad literaria frente a los de ningún otro país europeo.

Azorín ya había escrito que una nueva generación con mayor formación científica de filólogos, historiadores y profesores —incluyendo filósofos—, transformó el discurso casticista: España es el problema —y lo es—, pero Europa es la solución.

Cansinos-Assens y La nueva literatura

Rafael Cansinos-Assens, difusor del ultraísmo y gran crítico y periodista literario, publicó a partir de 1917 su obra La nueva literatura, en cuatro tomos. Tomando como referencia novedades españolas y europeas, el libro exaltaba la juventud como motor de innovación creativa, criticaba a fondo a ciertos autores noventayochistas y repasaba —de forma extensa y casi completa— a poetas y novelistas españoles hasta 1927.

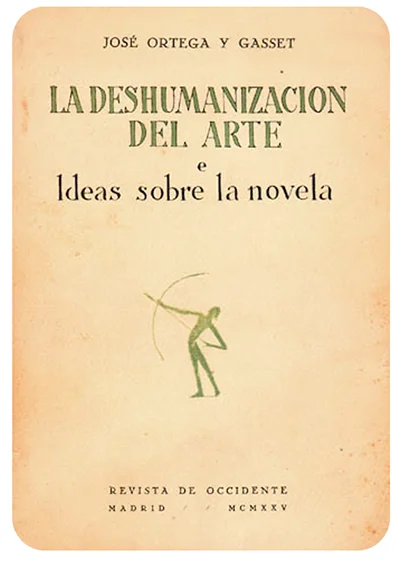

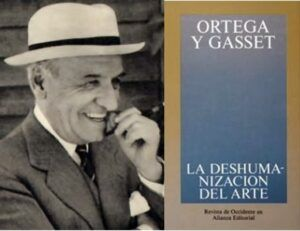

Sin embargo, sus orígenes modernistas lastraban la prosa, dificultando la lectura del libro. Pese a ello, el libro fue clave para que Ortega publicara La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela. Este año se cumplen cien años de aquella edición.

El término “deshumanización”

Como profesor, he explicado muchas veces este libro. Siempre noté que a los alumnos les costaba comprender las ideas estéticas de Ortega. El obstáculo principal era el término deshumanización, opuesto a humanización o a humanismo.

La confusión es comprensible: desde un punto de vista estético, muchas personas no aceptan de inmediato un término que, en otros contextos, suena negativo. El propio Ortega dejó de emplearlo para evitar equívocos.

Ortega y el arte nuevo

Julián Marías recuerda que Ortega ya había afrontado el concepto de arte nuevo en Musicalia y Apatía artística, artículos publicados en El Sol en 1921.

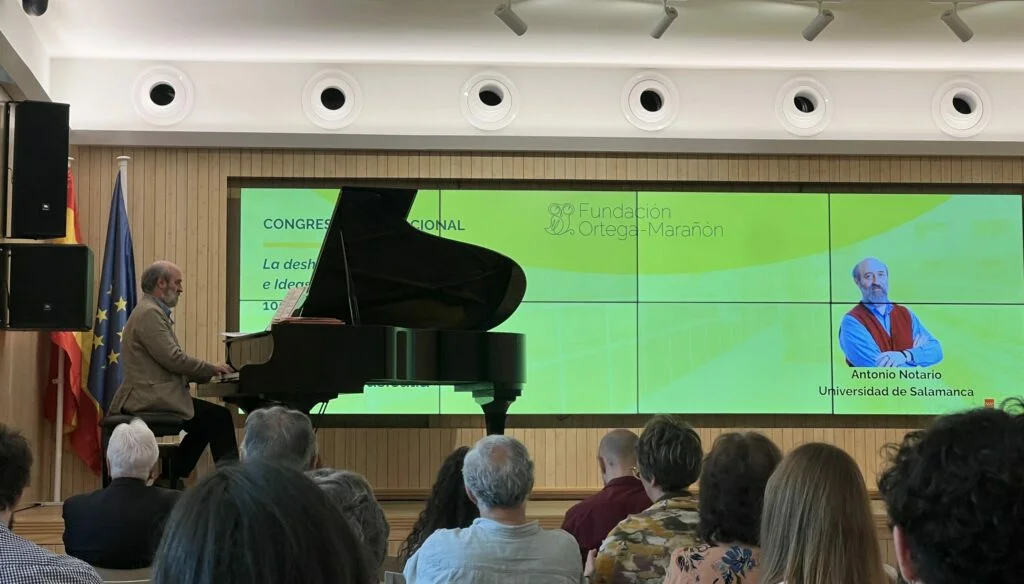

Entre los actos conmemorativos organizados por la Fundación Ortega-Marañón, ha destacado la conferencia-audición “Escuchar Musicalia”, impartida por Antonio Notario, catedrático de Estética. A través de los textos de Ortega, el público pudo escuchar sus comentarios sobre Debussy, las comparaciones con Wagner y Beethoven, la pureza matemática de una fuga de Bach o la confesión íntima de un preludio de Chopin.

Un arte para minorías

Según Ortega, la sociedad se divide en dos grupos ante el arte: quienes lo entienden y quienes no. El arte nuevo es, por tanto, minoritario —como decía Juan Ramón Jiménez en su lema “a la minoría siempre”—. Sus rasgos esenciales serían:

- Evitar el sentimentalismo y las “formas vivas”.

- No aspirar a ser más que una obra de arte.

- Ser un juego creativo sin otras pretensiones.

- Eludir la falsedad y cuidar al máximo la realización.

- Despertar emociones secundarias, cultivadas intelectualmente.

El creador, añade Ortega, construye un mundo irreal que se añade al real: agranda el mundo. Como resume Marías: “Este arte pretende contemplar sus objetos, no vivirlos; (…) es respeto a la vida [a lo humano] y repugnancia a verla confundida con el arte”.

Del arte nuevo al vanguardismo español

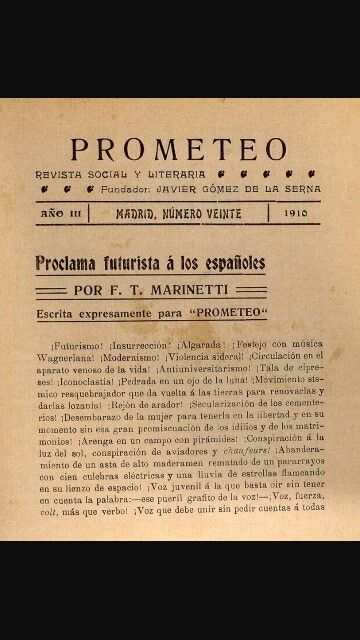

Explicado así, mis alumnos comprendieron mejor el texto de Ortega. También entendieron que esta obra impulsó el vanguardismo español: La poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas. La frase resultaba subyugante. Aunque la realidad artística del momento -me refiero a la de los alumnos- tomaba otros rumbos más bien contrarios a esta tesis. Sin embargo, los precedentes cubistas de Picasso, con Les demoiselles d’Avignon (1907), y Gómez de la Serna, con la revista Prometeo (1908) [1910 publicó el manifiesto futurista], habían puesto las primeras bases para que el espíritu vanguardista cristalizara.

La influencia perdurable de Ortega

Luis de Llera, en una edición de 2005, lo expresó así:“Sin el prestigio de Ortega, La deshumanización del arte no hubiera sido un punto de referencia para las vanguardias históricas ni para la Generación del 27”.

Ortega, sin ser novelista ni poeta, atrajo a varias generaciones de los años veinte y convirtió su breve libro en un texto clave de la estética vanguardista, incluso para quienes lo criticaron con dureza.

Deja una respuesta